Enem: lista de exercícios sobre intertextualidade em obras literárias

Nesta lista de exercícios, você poderá treinar seus conhecimentos sobre a ocorrência de intertextualidade entre obras literárias e outras linguagens artísticas.

Publicado por: Helissa SoaresQuestões

-

Questão 1

(Unifesp 2020) Leia o trecho do poema “Os sapos”, de Manuel Bandeira.

O sapo-tanoeiro

[...]

Diz: — “Meu cancioneiro

É bem martelado.Vede como primo

Em comer os hiatos!

Que arte! E nunca rimo

Os termos cognatos.O meu verso é bom

Frumento sem joio.

Faço rimas com

Consoantes de apoio.Vai por cinquenta anos

Que lhes dei a norma:

Reduzi sem danos

A formas a forma.Clame a saparia

Em críticas céticas:

Não há mais poesia

Mas há artes poéticas...”Estrela da vida inteira, 1993

No trecho, o “sapo-tanoeiro” representa uma sátira aos

(A) modernistas.

(B) românticos.

(C) naturalistas.

(D) parnasianos.

(E) árcades.

Letra D

O sapo-tanoeiro é uma sátira ao rigor formal dos poetas parnasianos. Tanoeiro é o construtor de barril, conotando o burilamento estético pretensioso e vazio do parnasianismo. O poema satírico “Os sapos”, de Manuel Bandeira, foi declamado na segunda noite da Semana de Arte Moderna, em 1922.

-

Questão 2

(Enem 2017)

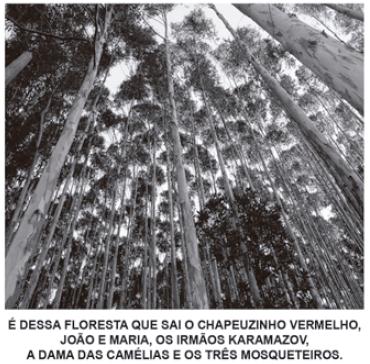

Revista Bolsa, 1986. In: CARRASCOZA, J. A. A evolução do texto publicitário: a associação de palavras como elemento de sedução na publicidade. São Paulo: Futura, 1999 (adaptado).

Nesse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose, a combinação dos elementos verbais e não verbais visa a

(A) justificar os prejuízos ao meio ambiente ao vincular a empresa à difusão da cultura.

(B) incentivar a leitura de obras literárias ao referir-se a títulos consagrados do acervo mundial.

(C) seduzir o consumidor ao relacionar o anunciante às histórias clássicas da literatura universal.

(D) promover uma reflexão sobre a preservação ambiental ao aliar o desmatamento aos clássicos da literatura.

(E) construir uma imagem positiva do anunciante ao associar a exploração alegadamente sustentável à produção de livros.

Letra E

Impende ressaltar que, geralmente, histórias são impressas em livros feitos de papel. Isso, aliado a uma empresa de papel que associa à sua propaganda uma foto de floresta, nos leva a concluir que a exploração de matéria-prima é consciente e sustentável. Há o claro compromisso com o reflorestamento.

-

Questão 3

(Enem)

Texto 1

Canção do exílio

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá;

As aves, que aqui gorjeiam,

Não gorjeiam como lá.Nosso céu tem mais estrelas,

Nossas várzeas têm mais flores,

Nossos bosques têm mais vida,

Nossa vida mais amores.[ ... ]

Minha terra tem primores,

Que tais não encontro eu cá;

Em cismar – sozinho, à noite –

Mais prazer eu encontro lá;

Minha terra tem palmeiras

Onde canta o Sabiá.Não permita Deus que eu morra,

Sem que eu volte para lá;

Sem que desfrute os primores

Que não encontro por cá;

Sem qu'inda aviste as palmeiras

Onde canta o Sabiá.DIAS, G. Poesia e prosa completas. Rio de Janeiro: Aguilar, 1998.

Texto 2

Canto de regresso à Pátria

Minha terra tem pai mares

Onde gorjeia o mar

Os passarinhos daqui

Não cantam como os de láMinha terra tem mais rosas

E quase tem mais amores

Minha terra tem mais ouro

Minha terra tem mais terraOuro terra amor e rosas

Eu quero tudo de lá

Não permita Deus que eu morra

Sem que volte para láNão permita Deus que eu morra

Sem que volte pra São Paulo

Sem que eu veja a rua 15

E o progresso de São PauloANDRADE, O. Cadernos de poesia do aluno Oswald. São Paulo: Círculo do Livro. s/d.

Os textos 1 e 2, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético: a paisagem brasileira entrevista a distância. Analisando-os, conclui-se que

(A) o ufanismo, atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu, é o tom de que se revestem os dois textos.

(B) a exaltação da natureza é a principal característica do texto 2, que valoriza a paisagem tropical realçada no texto 1.

(C) o texto 2 aborda o tema da nação, como o texto 1, mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira.

(D) o texto 1, em oposição ao texto 2, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria.

(E) ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira.

Letra C

A “Canção do exílio”, de Antônio Gonçalves Dias, é uma exaltação da natureza tropical do Brasil. Tem caráter ufanista, pois seu autor foi um representante da corrente romântica, que se traduziu também por ideais nacionalistas. Oswald de Andrade, um modernista, via a exaltação de forma crítica, como decorrência dos problemas econômicos e culturais enraizados no Brasil desde os tempos coloniais. Esse autor faz alusão à escravidão quando afirma “Minha terra tem palmares”.

-

Questão 4

(Enem)

Texto I

XLI

Ouvia:

Que não podia odiar

E nem temer

Porque tu eras eu.

E como seria

Odiar a mim mesmaE a mim mesma temer.

HILST, H. Cantares. São Paulo: Globo, 2004 (fragmento).

Texto II

Transforma-se o amador na cousa amada

Transforma-se o amador na causa amada,

por virtude do muito imaginar;

não tenho, logo, mais que desejar,

pois em mim tenho a parte desejada.Camões. Sonetos. Disponível em: http://www.jornaldepoesia.jor.br. (fragmento).

Nesses fragmentos de poemas de Hilda Hilst e de Camões, a temática comum é

(A) o “outro” transformado no próprio eu lírico, o que se realiza por meio de uma espécie de fusão de dois seres em um só.

(B) a fusão do “outro” com o eu lírico, havendo, nos versos de Hilda Hilst, a afirmação do eu lírico de que odeia a si mesmo.

(C) o “outro” que se confunde com o eu lírico, verificando-se, porém, nos versos de Camões, certa resistência do ser amado.

(D) a dissociação entre o “outro” e o eu lírico, porque o ódio ou o amor se produzem no imaginário, sem a realização concreta.

(E) o “outro” que se associa ao eu lírico, sendo tratados, nos Textos I e lI, respectivamente, o ódio e o amor.

Letra A

Tanto o texto I como o II têm como tema principal a transformação do “outro” no eu lírico, numa espécie de fusão entre aquele que ama e o ser amado. Isso se evidencia no texto I, quando o eu lírico afirma “tu eras eu”. No texto II, tal ideia já se explicita no primeiro verso: “Transforma-se o amador na cousa amada”.

-

Questão 5

(Enem)

Texto 1

No meio do caminho

No meio do caminho tinha uma pedra

Tinha uma pedra no meio do caminho

Tinha uma pedra

No meio do caminho tinha uma pedra

[ ... ]ANDRADE, C. D. Antologia poética. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2000. (fragmento)

Texto 2

DAVIS, J. Garfield, um charme de gato – 7. Trad. da Agência Internacional Press. Porto Alegre: L&PM, 2000.

A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que

(A) o texto 1 perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em quadrinho.

(B) o texto 2 pertence ao gênero literário, porque as escolhas linguísticas o tornam uma réplica do texto 1.

(C) a escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-os como pertencentes ao mesmo gênero.

(D) os textos são de gêneros diferentes porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas.

(E) as linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-las como pertencentes ao mesmo gênero.

Letra D

Existe entre os textos um diálogo, porque há na tirinha (texto 2) um reconhecimento da obra de Carlos Drummond de Andrade, autor do texto 1. A finalidade do texto 1 é evidenciar uma reflexão, enquanto a da tirinha é provocar o humor. Os textos não são de mesmo gênero: o 1 pertence ao gênero poético, e o 2 é uma narrativa. A intertextualidade exclui o gênero dos dois textos.

-

Questão 6

(Enem)

A feição deles é serem pardos, maneira d’avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto.

CAMINHA, P. V. A carta. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br.

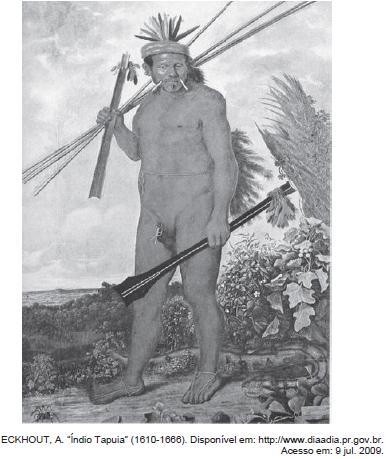

Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout e o trecho do texto de Caminha, conclui-se que

(A) ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia, do movimento romântico das artes plásticas.

(B) o artista, na pintura, foi fiel ao seu objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso.

(C) a pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam processo colonizador.

(D) o texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena.

(E) há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto da catequização jesuítica.

Letra C

A pintura de Eckhout e o trecho de A carta, de Pero Vaz de Caminha, apresentam um nativo americano, chamado pelos europeus de “índio”, habitante das terras que sofreriam o processo colonizador. Não há características estéticas românticas nas obras em questão, mas também não se pode ressaltar um olhar realista (já que Caminha vê os índios como inocentes e a pintura é um tanto pitoresca). Além disso, não há, nem no texto nem na pintura, o elemento europeu que contrasta com o americano, nem menção explícita à religião.

-

Questão 7

(Fuvest 2020)

A certa personagem desvanecida

Um soneto começo em vosso gabo*:

Contemos esta regra por primeira,

Já lá vão duas, e esta é a terceira,

Já este quartetinho está no cabo.

Na quinta torce agora a porca o rabo;

A sexta vá também desta maneira:

Na sétima entro já com grã** canseira,

E saio dos quartetos muito brabo.

Agora nos tercetos que direi?

Direi que vós, Senhor, a mim me honrais

Gabando‐vos a vós, e eu fico um rei.

Nesta vida um soneto já ditei;

Se desta agora escapo, nunca mais:

Louvado seja Deus, que o acabei.Gregório de Matos

*louvor **grande

Tipo zero

Você é um tipo que não tem tipo

Com todo tipo você se parece

E sendo um tipo que assimila tanto tipo

Passou a ser um tipo que ninguém esquece

Quando você penetra num salão

E se mistura com a multidão

Você se torna um tipo destacado

Desconfiado todo mundo fica

Que o seu tipo não se classifica

Você passa a ser um tipo desclassificado

Eu até hoje nunca vi nenhum

Tipo vulgar tão fora do comum

Que fosse um tipo tão observado

Você ficou agora convencido

Que o seu tipo já está batido

Mas o seu tipo é o tipo do tipo esgotadoNoel Rosa

O soneto de Gregório de Matos e o samba de Noel Rosa, embora distantes na forma e no tempo, aproximam‐se por ironizarem

(A) o processo de composição do texto.

(B) a própria inferioridade ante o retratado.

(C) a singularidade de um caráter nulo.

(D) o sublime que se oculta na vulgaridade.

(E) a intolerância para com os gênios.

Letra C

O soneto de Gregório de Matos, do século XVII, e o samba de Noel Rosa, do século XX, embora distantes na forma e no tempo, aproximam-se por ironizarem a singularidade de tipos humanos vazios, vulgares. Apesar de dirigir um elogio à “certa personagem desvanecida”, o que Gregório de Matos de fato faz é uma crítica a um tipo arrogante e vazio. Noel Rosa, por sua vez, também irônico, canta ao “tipo que não tem tipo”, ao “desclassificado”, que não seria jamais tão observado quanto nos versos do samba.

-

Questão 8

(Unicamp 2021 adaptada) Certas imagens literárias podem tornar-se nucleares para uma cultura. Assim, por exemplo, a figura do marinheiro em Portugal. Ela adquire significados diferentes em períodos históricos distintos, mas conserva um elemento permanente. A semelhança entre a imagem do marinheiro em Camões e em Fernando Pessoa reside

(A) no realismo moral do povo português, resultado da era das grandes navegações e da expansão do catolicismo.

(B) na representação de uma identidade coletiva e individual sob o signo da mudança, do risco e da travessia.

(C) na alegoria da degradação moral dos amantes e dos aventureiros, movidos pelo desejo sexual e pela cobiça material.

(D) na simbolização dos ideais econômicos de Portugal, com reflexos na vida espiritual.

(E) na idealização dos valores de poeta, cavaleiro e cidadão medieval do Humanismo português.

Letra B

O “signo da mudança, do risco e da travessia” permeia a figura do marinheiro nos dois referidos autores, Camões e Fernando Pessoa. Para o povo português, existe uma relação simbólica do mar com o heroísmo, força e bravura dos navegadores do período colonial, aqueles que desbravaram os “mares nunca dantes navegados” descritos em Os Lusíadas, de Camões. O poema evoca tanto a bravura coletiva do povo português quanto a individual representada pela figura de Vasco da Gama. Em “O marinheiro”, de Fernando Pessoa, um náufrago sobrevive em uma ilha reproduzindo nela sua terra natal — uma referência ao processo de colonização lusitana, em que os colonizadores recriavam seus costumes nas novas terras a que chegavam no período das Grandes Navegações.

-

Questão 9

(UFG adaptada)

Texto I

AUTORRETRATO

A maneira de andar

como quem busca

estrelas pelo chão.

A cabeça a dar contra os muros.

Em cada olho, o mundo como um punhal

— cravado.

O pensamento a abrir estradas

numa várzea distante.

Os ângulos do sonho formando orlas

povoadas de fêmeas

que a meu encontro viriam

do outro lado, em lânguidas posturas.

Diante do mar, a sede, a sede

de beber a vida em infinitas viagens.

As garras de gato ante paredes impostas.

A impaciência de que chegue a manhã e a praia,

a tarde e o amor.

[…]

O coração que bate

ao som de fábulas.

Que bate

contra rochedos mortos

numa praia de cinza

onde palpita o primeiro amor.

O coração eterno.

O amor eterno

que bate.

[...]SOUSA, Afonso Felix. Nova antologia poética. Goiânia: CEGRAF/ UFG, 1991. p. 15-16.

Texto II

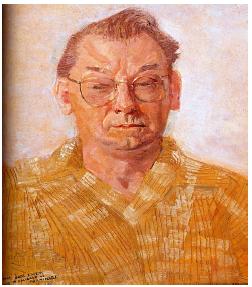

PORTINARI, Candido. Autorretrato (1956). São Paulo: Penakoteke, 2002/2003. p. 18-19.

Quanto à caracterização das personagens, pode-se dizer que, no poema e no quadro, há semelhança em relação

(A) à construção do perfil de um homem vaidoso, ao fim da vida, e orgulhoso de seus feitos.

(B) ao modo de representação das marcas físicas dos protagonistas, que remete às incertezas humanas.

(C) à escolha do gênero discursivo para o desenvolvimento da temática, que envolve a velhice dos autores.

(D) ao trabalho com a memória na recuperação de traços identitários de uma fase da vida dos retratados.

(E) ao estado de desilusão dos autores, que se angustiam perante a efemeridade da vida.

Letra D

Não se percebe, nos autorretratos, um estado de angústia por parte dos autores nem as temáticas da velhice ou da vaidade. Prevalece no poema e no quadro o trabalho com a memória para fixação de traços de identidade de fases da vida dos retratados (por exemplo, Sousa resgata a experiência do primeiro amor para falar de seu “coração que bate”, isto é, da intensidade com que vivencia suas sensações; Portinari resgata pela memória suas próprias feições, imprimindo nelas uma expressão peculiar que fixa um caráter aparentemente pensativo e observador).

-

Questão 10

(Enem)

O canto do guerreiro

Aqui na floresta

Dos ventos batida,

Façanhas de bravos

Não geram escravos,

Que estimem a vida

Sem guerra e lidar.

— Ouvi-me, Guerreiros,

— Ouvi meu cantar.

Valente na guerra,

Quem há, como eu sou?

Quem vibra o tacape

Com mais valentia?

Quem golpes daria

Fatais, como eu dou?

— Guerreiros, ouvi-me;

— Quem há, como eu sou?Gonçalves Dias.

Macunaíma (Epílogo)

Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera tangolomângolo na tribo Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos puxadouros arrastadouros meios-barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão do deserto... Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do Herói?

Mário de Andrade

A leitura comparativa dos dois textos acima indica que

(A) ambos têm como tema a figura do indígena brasileiro apresentada de forma realista e heroica, como símbolo máximo do nacionalismo romântico.

(B) a abordagem da temática adotada no texto escrito em versos é discriminatória em relação aos povos indígenas do Brasil.

(C) as perguntas “— Quem há, como eu sou?” (1.o texto) e “Quem podia saber do Herói?” (2.o texto) expressam diferentes visões da realidade indígena brasileira.

(D) o texto romântico, assim como o modernista, aborda o extermínio dos povos indígenas como resultado do processo de colonização no Brasil.

(E) os versos em primeira pessoa revelam que os indígenas podiam expressar-se poeticamente, mas foram silenciados pela colonização, como demonstra a presença do narrador, no segundo texto.

Letra C

Os dois textos apresentados pela questão são indianistas e manifestam diferentes visões acerca do índio. O texto de Gonçalves Dias, produzido dentro de uma perspectiva romântica, apresenta uma visão idealizada e heroica do índio, tentando transformá-lo em herói nacional. Com a pergunta “— Quem há, como eu sou?", o índio expressa sua altivez e seu orgulho, como o único ser da floresta que está acima de todas as forças. Já o texto de Mário de Andrade, produzido dentro de uma perspectiva modernista, retrata a decadência de Macunaíma e sua família. O trecho pertence ao final da obra Macunaíma, depois que os irmãos tinham morrido e o protagonista tinha virado a Ursa Maior. Assim, a conclusão da obra, com a ausência do herói e o fim de sua família, remete ao problema vivido pelos índios brasileiros tanto no século XX quanto hoje: o desaparecimento de tribos indígenas da Amazônia.

-

Questão 11

(PUC-Camp) A produção literária medieval foi, durante a Alta Idade Média, privilégio dos clérigos que liam e escreviam em latim. A partir do século XI a literatura diversificou-se com o aumento da produção em línguas vulgares, ou seja, faladas no cotidiano, em contraposição ao latim, a língua erudita. Nessa nova produção destacam-se: a poesia trovadoresca, que exprime principalmente os sofrimentos de amor; a canção de gesta, que enaltece os feitos e as aventuras épicas da cavalaria; o romance cortês, onde a trama das batalhas é penetrada pelas paixões impossíveis da poesia trovadoresca; a poesia goliarda, manifestação boêmia dos estudantes da época, que criticavam todas as instituições; o romance didático, cuja obra mais relevante é o “Romance da rosa”.

(Antonio Pedro L. de S. Lima. História da civilização ocidental. São Paulo: FTD, 2005. p. 112)

A produção literária medieval não se fez representar, obviamente, em terras americanas, mas, séculos depois, algumas de suas manifestações viriam a influenciar obras românticas, como os poemas indianistas de Gonçalves Dias, onde se encontram

(A) ecos das manifestações boêmias estudantis.

(B) reflexos do bucolismo da velha Arcádia.

(C) valores típicos da nobreza e das formas épicas.

(D) ressonâncias da sátira burlesca.

(E) teses radicais da Reforma Luterana.

Letra C

Nos poemas indianistas de Gonçalves Dias, encontram-se ecos dos valores típicos da nobreza cavalheiresca, como a defesa da honra — evidente na atitude do herói de I-Juca-Pirama, por exemplo, que luta para desfazer sua fama de covarde e morrer de forma honrosa. No mesmo poema, assim como em Os Timbiras, podemos perceber a influência das formas épicas, já que o tom narrativo e heroico prevalece na representação das batalhas indígenas.

-

Questão 12

(UFG) Nos livros Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, e O demônio familiar, de José de Alencar, as personagens Leonardo (o filho) e Pedro são retratadas como anti-heróis. Nessa condição e no contexto das obras, tais personagens representam a

(A) banalização de aventuras épicas.

(B) negação da idealização romântica.

(C) satirização do sistema escravocrata.

(D) adesão à moral social vigente.

(E) ridicularização dos preceitos religiosos.

Letra B

Considerando que tanto O demônio familiar quanto Memórias de um sargento de milícias trazem protagonistas que se caracterizam por uma moral flexível (que admite mentiras e algumas contravenções), sendo assim caracterizados como anti-heróis, pode-se afirmar que tais personagens fogem do padrão de idealização comum em obras do romantismo, que, em geral, apresentam como protagonistas personagens heroicos, virtuosos, íntegros, corajosos, altruístas etc.

-

Questão 13

(Unesp 2021)

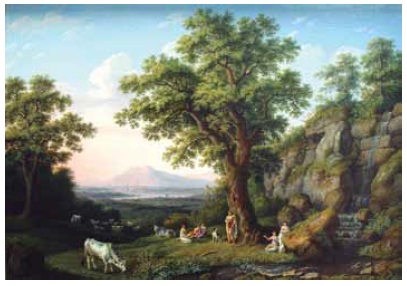

A obra Paisagem italiana (1805), do pintor alemão Jakob Philipp Hackert (1737-1807), remete, sobretudo, ao ideário do:

(A) realismo.

(B) romantismo.

(C) arcadismo.

(D) barroco.

(E) naturalismo.

-

Questão 14

(UFG)

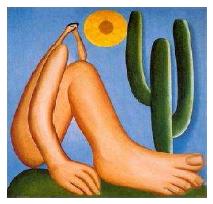

Observe o quadro Abaporu (1928), de Tarsila do Amaral, reproduzido na contracapa do livro Tarsila, de Maria Adelaide Amaral.

Na peça Tarsila, de Maria Adelaide Amaral, a protagonista presenteia Oswald por seu aniversário com o quadro Abaporu. Nessa ocasião, Mário de Andrade, diante da obra, refere-se a sua plasticidade, caracterizada por

(A) elementos nacionais que marcam uma perspectiva artística.

(B) figuras naturalistas que estabelecem um efeito de realidade.

(C) desenhos infantis que resgatam elementos da cultura popular.

(D) linhas simétricas que rompem com a tradição do modernismo.

(E) formas proporcionais que marcam o equilíbrio da paisagem.

Letra A

A plasticidade do quadro Abaporu, de Tarsila do Amaral, caracteriza-se pela utilização de elementos nacionais (as cores da bandeira, o sol tropical e a ideia da antropofagia indígena) numa perspectiva artística. À primeira vista, já é possível perceber que a imitação naturalista da realidade, linhas simétricas ou formas proporcionais, bem como desenhos infantis, não fazem parte dessa composição.

-

Questão 15

(PUC-Camp) A incorporação das inovações formais e temáticas do Modernismo ocorreu em dois níveis: um nível específico, no qual elas foram adotadas, alterando essencialmente a fisionomia da obra; e um nível genérico, no qual elas estimulavam a rejeição dos velhos padrões. Graças a isso no decênio de 1930 o inconformismo e o anticonvencionalismo se tornaram um direito, não uma transgressão, fato notório mesmo nos que ignoravam, repeliam ou passavam longe do Modernismo. Na verdade, quase todos os escritores de qualidade acabaram escrevendo como beneficiários da libertação operada pelos modernistas, que acarretava a depuração antioratória da linguagem, com a busca de uma simplificação crescente e dos torneios coloquiais que rompem o tipo anterior de artificialismo. Assim, a escrita de um Graciliano Ramos ou de um Dionélio Machado (“clássicas” de algum modo) embora não sofrendo a influência modernista, pode ser aceita como “normal” porque a sua despojada secura tinha sido também assegurada pela libertação que o Modernismo efetuou. Na poesia a libertação foi mais geral e atuante, na medida em que os modos tradicionais ficaram inviáveis e praticamente todos os poetas que tinham alguma coisa a dizer estraram pelo verso livre ou a livre utilização dos metros, ajustando-os ao antissentimentalismo e à antiênfase. Os decênios de 1930 e 1940 assistiram a consolidação e difusão da poética modernista, e também à produção madura de alguns dos seus próceres, como por exemplo Manuel Bandeira e Mário de Andrade.

CANDIDO, Antonio. A revolução de 30 e a cultura. Novos Estudos CEBRAP, v. 2, n. 4, p. 29-30, abr. 1994.

Os poetas Manuel Bandeira e Mário de Andrade são citados como exemplos de escritores que

(A) havendo negado os ideais modernistas em seu nascedouro, acabaram aderindo a elas nas décadas seguintes.

(B) tendo participado do movimento modernista, acabaram admitindo que as propostas estéticas eram muito racionais para a época.

(C) tendo difundido as propostas poéticas modernistas de 22, souberam amadurecê-las nas décadas seguintes.

(D) havendo resistido à prática do verso livre, em 22, acabaram por acolhê-lo e difundi-lo no decênio de 1930.

(E) tendo abolido a metrificação poética antes de 22, passaram a se valer dela tanto quanto dos versos livres.

Letra C

Nem Manuel Bandeira nem Mário de Andrade negaram os ideais modernistas de 22, tendo participado do movimento desde seu início, sem considerar suas propostas muito radicais, mas difundindo-as e amadurecendo-as nas décadas seguintes. Nenhum dos dois resistiu à prática do verso livre, embora a produção de Manuel Bandeira antes da década de 20 se caracterize pela metrificação tradicional.

-

Questão 16

(Enem)

Texto I

Logo depois transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os nove aos dezesseis anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações...

AMADO, J. Capitães de Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008 (fragmento).

Texto II

À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho ingazeiro — ali os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados, provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial contentavam-se com as sobras do mercado,

TREVISAN, D. 35 noites de paixão: contos escolhidos. Rio de Janeiro: BestBolso, 2009 (fragmento).

Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos,

(A) a linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados.

(B) a ironia marca o distanciamento dos narradores em relação aos personagens.

(C) o detalhamento do cotidiano dos personagens revela a sua origem social.

(D) o espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão.

(E) a crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta.

Letra D

Os dois textos utilizam a descrição do espaço para caracterizar a exclusão dos personagens retratados: no texto I, essa exclusão fica clara na imagem dos meninos que dormem estendidos no assoalho e por debaixo de pontes, indiferentes ao vento e à chuva, de cujos efeitos não têm como se proteger; no texto II, a exclusão dos bêbados à margem do rio Belém transparece no espaço em que se acomodam, nos fundos do mercado de peixes, na sombra de um velho ingazeiro.

-

Questão 17

(Enem 2016)

Texto I

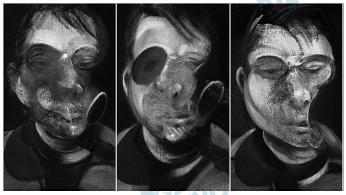

BACON, F. Três estudos para um autorretrato. Óleo sobre tela. 37,5 x 31,8 cm (cada), 1974. Disponível em: <www.metmuseu.org>. Acesso em: 30 maio 2016.

Texto II

Tenho um rosto lacerado por rugas secas e profundas, sulcos na pele. Não é um rosto desfeito, como acontece com pessoas de traços delicados, o contorno é o mesmo mas a matéria foi destruída. Tenho um rosto destruído.

DURAS, M. O amante. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

Na imagem e no texto do romance de Marguerite Duras, os dois autorretratos apontam para o modo de representação da subjetividade moderna. Na pintura e na literatura modernas, o rosto humano deforma-se, destrói-se ou fragmenta-se em razão

A) da adesão à estética do grotesco, herdada do romantismo europeu, que trouxe novas possibilidades de representação.

B) das catástrofes que assolaram o século XX e da descoberta de uma realidade psíquica pela psicanálise.

C) da opção em demonstrarem oposição aos limites estéticos da revolução permanente trazida pela arte moderna.

D) do posicionamento do artista do século XX contra a negação do passado, que se torna prática dominante na sociedade burguesa.

E) da intenção de garantir uma forma de criar obras de arte independentes da matéria presente em sua história pessoal.

Letra B

Tanto na pintura de Francis Bacon como no texto de Marguerite Duras, observamos a deformação dos rostos, característica de representação, influenciada pela psicanálise, da realidade social catastrófica do século XX.

-

Questão 18

(UEFS 2016)

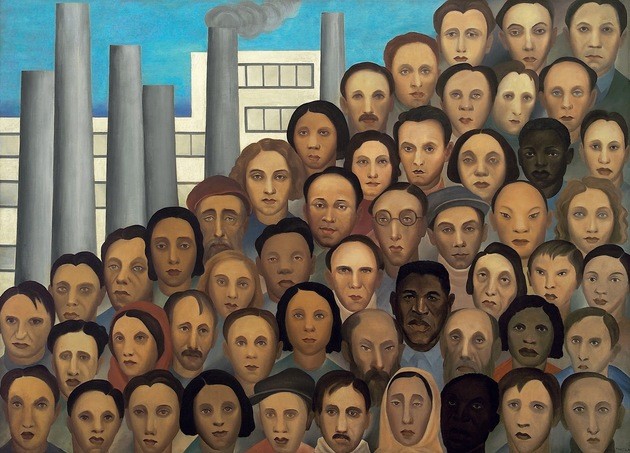

AMARAL, Tarsila do. Operários. 1933. Original de arte, óleo sobre tela, 150 cm × 205 cm. Acervo dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo, Brasil. Disponível em: < http://virusdaarte.net/tarsila-operarios/>. Acesso em: 18 jan. 2016.

A análise da obra modernista de Tarsila do Amaral, intitulada Operários, está correta em:

(A) As faces em primeiro plano revelam, mesmo na diversidade cultural, a massificação de indivíduos que são explorados por aqueles que detêm o poder, representados pela fábrica ao fundo.

(B) O quadro denuncia a existência de culturas diferentes como a principal causa da desigualdade social, metaforizada pela presença de pessoas do proletariado e também da elite.

(C) O olhar das personagens representadas na tela evidencia a perspectiva de mudança e a esperança de um trabalho mais justo, sem o abuso exagerado da mão de obra operária.

(D) A variedade de rostos e de expressões explicita um contexto social em que há uma convivência pacífica entre oprimidos e opressores.

(E) As figuras sobrepostas na pintura sugerem a popularização do trabalho e a consciência crítica de que são portadores os operários.

Letra A

Na obra modernista de Tarsila do Amaral, intitulada Operários, é correto afirmar que as faces unidas em primeiro plano revelam, mesmo na diversidade cultural, racial e de gênero, a massificação de indivíduos que são explorados por aqueles que detêm o poder, os meios de produção, representados pela fábrica ao fundo, centro do trabalho produtivo na sociedade capitalista, em jovem desenvolvimento no Brasil à época.

-

Questão 19

(UFRGS 2017) A questão refere-se à peça Gota d'água, de Chico Buarque e Paulo Pontes. Assinale a alternativa correta sobre a peça.

(A) O ponto de partida do enredo é o mito de Édipo da mitologia grega.

(B) Joana é uma personagem recriada na peça, tal como aparece na tragédia grega homônima.

(C) Creonte representa a figura do pai amoroso e protetor, que estabelece seu poder pelo respeito mútuo.

(D) A peça, na condição de tragédia moderna, adapta vários aspectos do mito grego, como a profissão de algumas personagens.

(E) Joana aceita a oferta de Creonte e de Jasão e retira-se da comunidade pacificamente.

Letra D

Em Gota d’água (1975), de Chico Buarque, há adaptação da tragédia Medeia, de Eurípedes, inclusive quanto às profissões de algumas personagens. Joana, por exemplo, é a versão brasileira da feiticeira Medeia, e trabalha como lavadeira; já Creonte, que na peça clássica é rei, em Gota d'água, é empresário.

-

Questão 20

(Enem) Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos:

I.

Quando nasci, um anjo torto

Desses que vivem na sombra

Disse: Vai Carlos! Ser “gauche” na vida(ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. Rio de Janeiro: Aguilar, 1964)

II.

Quando nasci veio um anjo safado

O chato dum querubim

E decretou que eu tava predestinado

A ser errado assim

Já de saída a minha estrada entortou

Mas vou até o fim.(BUARQUE, Chico. Letra e Música. São Paulo: Cia das Letras, 1989)

III.

Quando nasci um anjo esbelto

Desses que tocam trombeta, anunciou:

Vai carregar bandeira.

Carga muito pesada pra mulher

Esta espécie ainda envergonhada.(PRADO, Adélia. Bagagem. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986)

Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade, em relação a Carlos Drummond de Andrade, por

(A) reiteração de imagens.

(B) oposição de ideias.

(C) falta de criatividade.

(D) negação dos versos.

(E) ausência de recursos.

Letra A

Nos três poemas, as imagens do nascimento, do anjo que define o destino e da figura malfada desde que nasceu são repetidas pela intertextualidade.